豆腐料理を作る際にレシピに頻繁に登場する「豆腐の水切り」。そもそも「何で水切りが必要なの? 」「どんな方法があるの? 」などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。そんな豆腐の水切りの疑問について、管理栄養士のGOHAN-MAYUがお答えします!

なぜ水切りをするの?

少し手間のかかる豆腐の水切り。面倒だから……と省略してしまう人も多いかもしれません。しかし、適切な水切りをする事で豆腐料理はひと味もふた味も違ったものになります。目的に合わせて、水切り方法や時間を変えて行うとワンランク上の豆腐料理が作れますよ。

理由1: 余分な水分を抜いて料理が水っぽくなるのを防ぐ

味噌汁や炒め物を作った時など、できあがった瞬間はおいしかったのに、食べる頃には薄まってぼんやりとした味になっていたり、水っぽくべちゃべちゃになっていたりといった経験はありませんか。豆腐は90%近く水分でできています。温度変化や時間の経過と共に、その水分が流れ出てしまいやすいのが特徴です。あらかじめ余分な水分を抜いておくことで、料理の味を薄めたり、水っぽくなったりすることを防ぎます。

理由2: 型崩れを防ぐ

崩れやすい豆腐も、水分を抜くことでしっかりとした食感になり、形も崩れにくくなります。豆腐の食感を楽しみたい料理や、形を生かしたい料理の際にそれに応じた適度な水切りをすると効果的です。

理由3: 味が濃厚になる

余分な水分を抜くことで豆腐自体の味が濃縮され、豆の味を楽しむことができます。また水分を抜けば抜くほど、調味料の味が染み込みやすくなります。

基本の水切り方法

基本の水切り方法を紹介します。

水切り方法1: 自然に切る

まずは重石などを使わず、自然に水を切る水切り方法を紹介します。型崩れさせたくないものや、水分がある程度残っていて良いものなどに向いている方法です。みずみずしくふんわりとした食感を楽しみたい時にもおすすめです。時間と共に水分がゆっくりと出ていくので、冷蔵庫で一晩置くと、かなりの水分を切ることができます。

手順

1. キッチンペーパーを2〜3枚重ねて豆腐を包む。

2. ざるの上にのせて自然に水切りする。冷奴や湯豆腐などは10分程おけば味が濃縮し、よりおいしくなる。揚げだし豆腐など、型崩れせず柔らかい食感も残したい料理は30分程度おくのがおすすめ。

水切り方法2: 重石をのせる

続いて、重石をのせる方法です。炒め物や豆腐ステーキ、田楽などしっかりと水分を切りたい時におすすめ。使う重石は、皿やタッパー、ボウルなどに水を張ったものを使うと良いでしょう。その際、重石が重すぎると豆腐が割れてしまう原因となるので、重石の重さは豆腐と同程度〜1.5倍程度にしましょう。

手順

1. キッチンペーパーを2〜3枚重ねて豆腐を包む。

2. バットや皿などに1をのせる。さらにバットや皿など底が平らで豆腐に均等力がかかるものをのせ、重石をのせる。豆腐の下には、網などを敷いておくとより水切りしやすい。

自然に水を切る場合でも重石をのせる場合でも、水切り後には濡れたキッチンペーパーを外し、新しいペーパーで表面の水分を拭き取りましょう。水切り時間は、どんな仕上がりにしたいかに応じて、適度な水分を残します。柔らかいなめらかな食感を残したければ短めに、ゴロゴロとしっかりとした食感を楽しんだり、味を染み込ませたい時などは長めに調整しましょう。

時短&ズボラな豆腐の水切り方法

忙しい調理中は、あまり時間をかけずに素早く水切りしたいもの。また、上記2パターンの方法はやっぱり面倒……という人向けに、ここからは、お手軽な上に短い時間で水切りが完成する方法を紹介します。

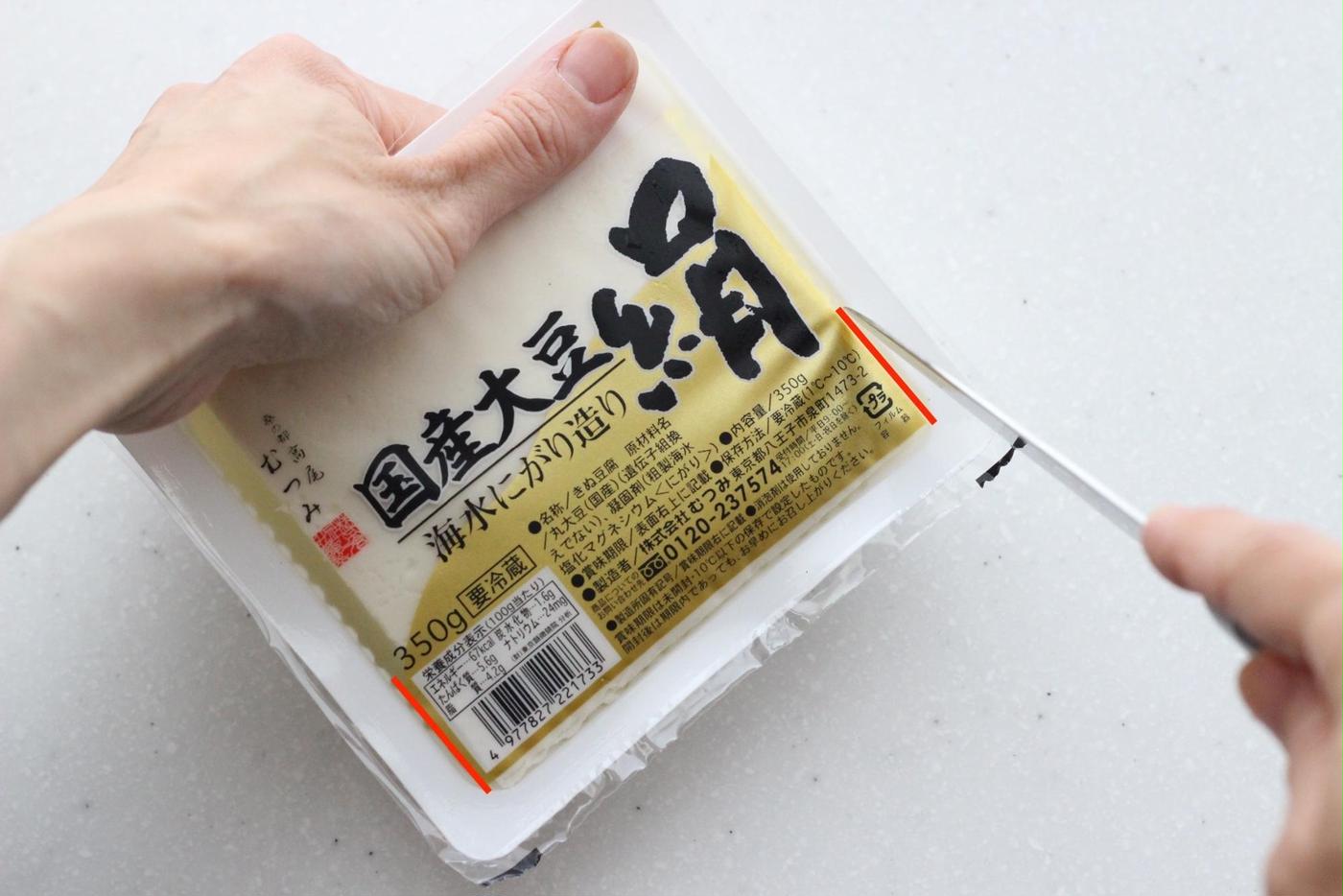

パックに入れたまま!

手順はとっても簡単です。豆腐のパックのフィルム部分に2カ所程切り目を入れて、そのままボールなどに立てかけておくだけ。ある程度の水分は切ることができます。

切り目を入れる際には、豆腐の重みでフィルムが破れてしまわないよう、それぞれ3cm程にすると良いでしょう。

切り分ける

より早く水切りしたい場合には、料理に使うサイズに先に切り分けておくと豆腐の表面積が増えて水分が出やすくなります。丸ごと1丁のままでするよりも短時間で自然に水を切ることができます。適当な大きさに切ったらバットやザルの上で水を切りましょう。

さらに、豆腐を手で大きく崩せば、表面に凹凸ができ、包丁で切り分けるよりさらに水分が出やすくなります。炒り豆腐や崩し豆腐の煮物、白和えなど豆腐の形を問わないメニューにおすすめの方法です。

茹でる

豆腐の水分は加熱することで流れ出やすくなるので、一度茹でてもかなりの水分を切ることができます。料理に使う大きさに切り、さっと茹でてザルにあげておきましょう。冷めるときにもさらに水分が抜け、しっかりと水切りできます。麻婆豆腐などの炒め物や煮物におすすめの方法です。

電子レンジ

最も手軽かつ短時間で水切りができるのは電子レンジを使った方法です。茹でる場合と同様に、電子レンジで加熱することで豆腐の水分が出やすくなります。ただし、電子レンジでの加熱は急激に温度が上昇するので、加熱しすぎると"す"が入って食感の悪い豆腐になってしまう原因となります。加熱時間は豆腐の大きさや家庭の電子レンジによって異なります。様子を見ながら行ってください。

手順は、キッチンペーパーを2〜3枚重ねて豆腐を包み、耐熱容器にのせて電子レンジ(600w)で2分程度加熱します。加熱後は、キッチンペーパーで包んだまま粗熱が取れるまで冷ましましょう。冷ます時には、重石をのせると、しっかりと水切りすることができますよ。

豆腐の水切りをすることで、料理の味わいをぐっとアップすることができます。水切り方法をマスターして、今までとひと味もふた味も違った豆腐料理を楽しんでくださいね。