ロボット教室での指導経験を経て感じたもの

ロボット教室はこの数年で急速に増えたと感じています。私が指導を始めた頃はそれほど広がっていなかったため、ロボット教室に通う意義をどう説明するか、という点に苦心した覚えがありますが、現在は様々な教室が展開され、説明するまでもなく保護者、生徒さんが教室を選ぶ時代になってきていると感じています。

そして、指導をさせて頂いてきた中で感じたことはロボット教室のあり方もまた変わってきているように感じています。というのも、当初はロボットを製作することを通じて創造性や立体構成力などを養うという目的であったものが、現在ではプログラミング教育とどう組み合わせるか、という観点にすっかり置き換わっており、計画性やプログラミング的思考力を養う手段としてのロボット教室という立ち位置へと変化してです。この流れは指導する側にとっても指導要領にも合致した方向で意義や目的が説明できるためとても良い流れだと感じていました。

しかし、子ども達にそうしたプログラミング的思考や仮説思考力をきちんと身につけさせてあげたいと思えば思うほど、習い事での指導に限界も感じていました。

低年齢化が進んで変わったこと

今回のレッスンで何を扱うか、ということについては本部から送られてくるマニュアルで決まっていたので、生徒にはマニュアル通りにロボットを製作とプログラミングをさせて「動いた」という感動を与えるまでのプロセスを第一段階として、その後は各自で改造させていくような流れが毎回のパターンでした。

実際に教室での指導としては最初の「動いた」という感動を与えるまでが大きな柱となっていて、ここがなければ面白くないというのもあり、制作・プログラミングの過程で上手くいかなかったり失敗したりすることを乗り越えて自分自身の手で完成までの苦労をするからこそ得られる達成感が感動につながると考えていましたので、何でも教えるのではなく自分自身で確認し、考え、作業をするように促してきました。そして自分自身の手で製作した自負があるから、構造もプログラムの子ども自身が良く分かっていて、改造にもチャレンジしていける土台が形成させていくという循環がとても良かったと感じていました。

しかし、教室を継続していく内に、ロボット=小さな子どもがやるもの、というイメージがあるのか、徐々に生徒が低年齢化していき、自分自身で考えるということに耐えられない世代の子どもの割合が増えていくにつれ、このコンセプトは継続が難しくなり、いつの間にかマニュアル通りに制作をさせることがゴールとなり、手取り足取り教えなければ成立しない状況が、結果的に自分で製作したロボットへの理解の低下を招き、折角作ったものを壊したらもう戻せないから改造はしたくない。チャレンジも分からないからしたくない、という悪循環へと繋がっていったように感じています。

ロボットは中高生にこそ教育的価値がある

画像 : https://newscast.jp/attachments/XDdkBW8LPwklVWoYGUEp.jpg

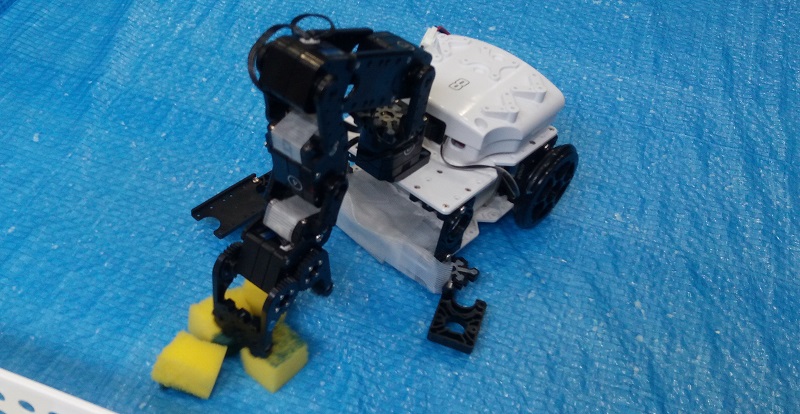

一方で、別の機会に中学校の授業でロボットをやる機会を得たので、1年間授業としてロボット制作を行ない、文化祭でロボコンを実施するというプロジェクトを行ないました。女子生徒は関心を持たないかも知れないという懸念もありましたが、想像以上に盛り上がりを見せ、最終的なロボコンの日に最も悔しがったのは女子のチームだったりなど、想定以上の成果となりました。

制作したロボットについてもチームごとに個性を見せ、1つとして同じものがない創意工夫が随所に見られるものばかりで、基本的なプログラミングが提供したものの生徒が最終調整をギリギリまでやって試行錯誤を続けていたりなど、探究学習としても大きな成果があったのではないかと感じています。

そして、このプロジェクトでの肝は、マニュアルを渡さなかったということでした。マニュアルを渡すことで、マニュアル通りに完成させることが目的化してしまい、彼らが試行錯誤する機会を奪ってしまうことを避けるためです。結果、生徒は大いに困った様子でしたが、開催するロボコンのレギュレーションを頼りにどうすれば勝てるのかに特化して必死に話し合い、考えるという状況を作れたと思います。

発想が柔軟な中学生ならではの作品もあり、純粋な気持ちで夢中になってくれるからこそ生まれるエネルギーを目の当たりにして、この時間を通じて生徒は多くの経験をしてくれていると確信を持つことができました。

ロボコンを通じて成長を

学校での取り組みは継続して関わっていこうと考えていますが、この経験はとても大きな転機となりました。ロボコンを通じて試行錯誤するということは大きな成長の機会を与えることになる。そう感じて特定の学校の取り組みとしてだけでなく、地域の活動として広くメンバーを募集し、ロボット制作チームを立ち上げていくことにしました。

プログCLUB : https://moroedu.com/progclub/

ロボコンを通じてロボット制作の工夫やプログラミングで試行錯誤するだけでなく、チームの運営についても一緒に考え、行動するということを通じて共に成長していくことを目指していきます。海外のロボコンではこうしたロボット制作以外の活動も評価の対象となりますし、社会で活躍していける人材を育てる意味でも重要だと考えていますので、大切にしていきたいと思っています。

ただ、中高生がロボット制作をしようと思っても、資金的なハードルが高く、実際にロボット教室をやっていたときもキットの購入が大きな壁になっていたこともあり、同じように大きな課題になっているという現実があります。高校生ならバイトして稼げという形で片付けてしまうと本分である学業にも影響を与えかねませんし、現実的ではありません。

海外のロボコンではそういう意味でも資金的なスポンサー集めやクラウドファンディングも重要なポイントとなっています。我々も同様にそうした活動にも力を入れなければいけません。まずは大人が背中を見せて、メンバーに伝え、いずれはメンバーが主体的に動けるチームに育てていくことが目標です。

誰もがロボコンを目指せ、子ども達が夢中になって成長できる環境作りに挑戦! : https://camp-fire.jp/projects/view/323330

ロボコンを目指す中高生に夢を

教育的な価値だけでなく、ロボコンを目指す中高生に夢を与えたい。

産声をあげたばかりの小さなチームですが、このプロジェクトを成功させ、未来のエンジニアを育てる第一歩を踏み出していきたい。そして何より、これをきっかけとして多くの方に知って頂くことで多くのご縁をつなぎたいと考えています。実際に、お陰様でクラウドファンディングを通じて多くのご縁もご支援も頂くことができ、とても感謝しております。

クラウドファンディングはラストスパートとなりましたが、それだけではなく、メンバーも随時募集していますので、体験や見学などもお気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせはホームページから

お問い合わせ : https://moroedu.com/progclub/?page_id=8