マツダの旗艦モデルに位置するルーチェは、1986年にフルモデルチェンジを敢行する。5代目にあたるHC型系は、“ハイソカー”ブームの最中にあって、高級路線を徹底追求していた――。今回は“ピースフル・コンフォート”を謳って登場した第5世代の“光輝=LUCE”の話で一席。

【Vol.95 5代目 マツダ・ルーチェ】

バブル景気の助走期となる1980年代中盤の日本の自動車市場。国内メーカーは人気上昇中だった高級オーナーカーの設定に力を入れ、後の“ハイソカー”ブームを創出しようとしていた。その最中、5代目となるBD型系ファミリアの大ヒットなどで業績を回復していた東洋工業(1984年に社名をマツダに変更)は、同ブランドの旗艦モデルであるルーチェの次期型に、この高級化路線の役割を担わせようと画策する――。

■ハイソカー・ブームの端緒で全面改良を企画

まず開発陣は兄弟車であるコスモとの切り離しに着手し、独自の高級車に仕立てる方針を打ち出す。さらに車格は、トヨタのクラウンとマークⅡ、日産のセドリックとローレルという高級車の2カテゴリーを網羅する車種ラインアップの実現を目指した。具体的には、ボディサイズをクラウン・クラスとし、エンジンバリエーションで多様なユーザーに対応する戦略を立てる。

基本骨格は、新設計のHCプラットフォームに高剛性のボディを組み合わせた“スーパーモノコックボディ”を採用する。ホイールベースは従来型より95mmも長い2710mmに設定。懸架機構は前マクファーソンストラット/後マルチリンク(ベーシックモデルは5リンク)で仕立て、上級仕様には電子制御サスペンションのA.A.S.(Auto Adjusting Suspension)を装備した。駆動レイアウトはオーソドックスなFR(フロントエンジン・リアドライブ)で構成。搭載エンジンは新開発のJF型1997cc・V型6気筒OHC18Vの自然吸気(110ps)とインタークーラー付ターボ(145ps)、改良版のFE型1998cc直列4気筒OHC(82ps)、そして13B型654cc×直列2ローター+インタークーラー付ツインスクロールターボ(180ps)の計4機種を用意し、トランスミッションには5速MTと新開発のEC-AT(電子制御4速AT。FEエンジンは従来と同機構の4速AT)を組み合わせた。

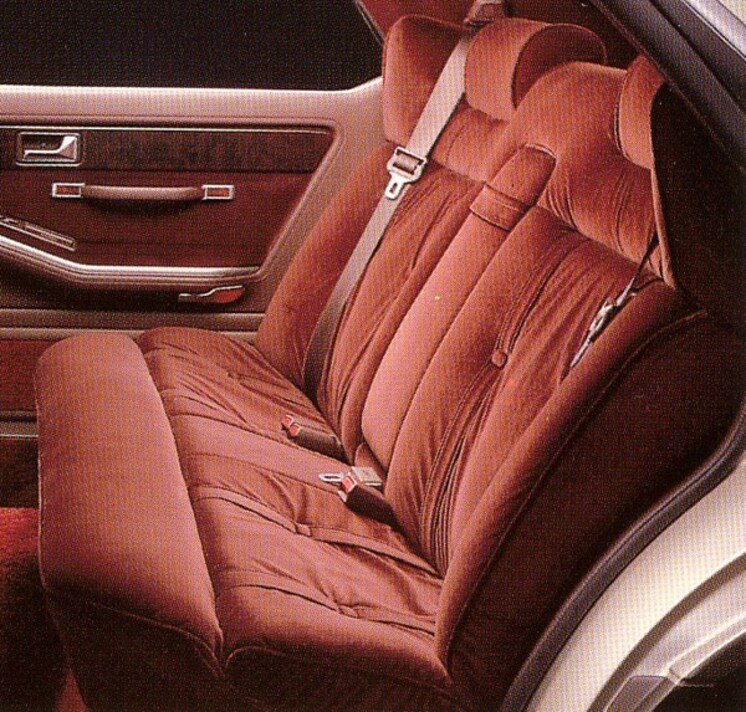

ボディタイプは、後のハイソカーの定番となる4ドアハードトップ(センターピラー付)と正統派の4ドアセダンを設定する。エクステリアは直線基調のシンプルなデザインをベースに、ハードトップがやや低めのボディ高やシャープなラインのリアピラー、厚めのサイドガーニッシュなどでスタイリッシュな外観を、セダンが上品なディテール処理や広いグラスエリアなどで落ち着いた雰囲気のルックスを創出。ボディサイズはハードトップが全長4690×全幅1695×全高1395~1405mm、セダンが全長4690×全幅1695×全高1425~1435mmに設定した。一方で内包するインテリアは、キャビン空間とくに後席スペースの拡大と広いトランクルームの確保(ハードトップ403L/セダン429L)、そして各部の質感アップなどが訴求点となる。さらに、スイングピローを配したパワー調整機構付きセパレート式リアシートやオートライトシステム、電子メーター、フルオートデュアルエアコンなど、旗艦モデルらしい先進の機構を積極的に盛り込んだ。

■“ピースフル・コンフォート”のキャッチを冠して登場

マツダ・ブランドの象徴であるロータリーエンジン車の生産累計台数が150万台を突破した約5カ月後の1986年9月、第5世代となるHC型系のルーチェが満を持してデビューする。キャッチフレーズは“ピースフル・コンフォート”。グレード展開はハードトップとセダンともに最上級仕様となるロイヤルクラシックを筆頭に、上級版のリミテッド、標準仕様のXV-X、ベーシックモデルのSG-Xをラインアップした。

新型に切り替わったルーチェを見て、当時のクルマ好きはある種の驚きをおぼえる。過去のルーチェといえば、よくも悪くもその独創的なルックスが最大の特徴だった。しかし新型は、欧州の高級車に範をとったオーソドックスなスタイルに一新していたのである。端正かつ上品ではあるけれども、派手さやオリジナリティ性は希薄――。そのイメージは、結果的にモデル末期までつきまとうこととなった。また、欧州志向のルックスはメーカーが予想もしていなかったニックネームを生み出す。その呼称は“プアマンズ・ベンツ”または“広島ベンツ”。横長グリルを強調したフロントマスクや大型コンビネーションランプを配したリアビュー、厚めのサイドガーニッシュなどが当時のメルセデス・ベンツ車の外観によく似ていたのである。ちなみに、“プアマンズBMW”のニックネームが最初に付いた国産車は、日産がリリースしたダットサン510(510型系の3代目ブルーバード)だった。

■結果的に5代目が最後のルーチェに――

従来型から大きく路線を変更した5代目ルーチェは、デビュー後もその完成度を高めようと様々な車種追加や仕様変更を行っていく。

まず1987年8月には、待望の3L・V6(JE型2954cc・V型6気筒OHC、160ps)モデルを設定し、クラウンやセドリックといったライバル車に対して追撃態勢をとる。1988年9月にはマイナーチェンジを敢行して内外装のイメージを刷新。同時に3L・V6を4バルブDOHC化し、最高出力を200psにまで引き上げる。さらに、新グレードとして929(ルーチェの欧州モデル名)に準じるユーロチューンドサスペンションを組み込んだ4ドアハードトップの3000リミテッドを設定した。1989年4月になると人気カテゴリーの4ドアハードトップ車のラインアップを強化し、3000リミテッドに本革仕様とヘリボーン柄ファブリック仕様を設定する。1990年1月には再び内外装の一部意匠を変更。また、4ドアハードトップにリミテッド・グランツーリスモと称する豪華モデルを、4ドアセダンおよび4ドアハードトップにロイヤルクラシック本革仕様を追加した。

年を経るに連れて旗艦モデルとしての完成度と高級感を高めていった5代目ルーチェ。そのキャラクターは中高年層のユーザーやタクシードライバーなどからは高い評価を受けたものの、肝心のハイソカー・ファンの支持は低いままだった。結果的に5代目ルーチェは、1991年に販売を終了(営業車向けの4ドアセダンは1995年まで生産を継続)し、後継車となるセンティアに跡を譲る。この時点で25年あまり続いた“マツダの最高級車=ルーチェ”の図式は、惜しまれながら終焉を迎えることとなったのである。