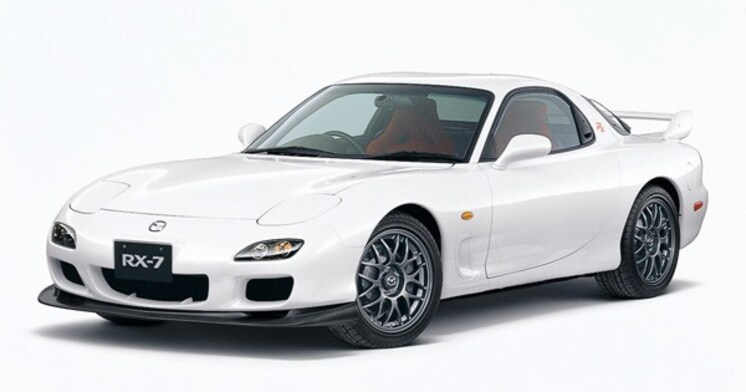

1990年代初頭のマツダは、5チャンネルの販売網を構築すると同時に先進の車両デザインを取り入れた新世代スポーツモデルを精力的に発表。1991年には3ナンバーボディに移行した「アンフィニRX-7」を市場に放った――。今回は“ロータリーエンジン・ベスト・ピュア・スポーツカー”を目指して開発された第3世代のRX-7の話題で一席。

【Vol.72 3代目マツダRX-7】

1991年6月に開催された第59回ル・マン24時間レースにおいて、ロータリーエンジン(R26B型654cc×4ローター)を積む耐久レーシングカーの787Bで念願の初優勝を成し遂げたマツダ。ロータリーエンジンの優秀さを世界中に知らしめた同社は、その勢いを駆って、1991年12月に新しいロータリースポーツ車となるFD3S型「アンフィニRX-7」を市場に送り出した。

■3ナンバー規格のワイド&ローボディを採用した3代目RX-7

“ロータリーエンジン・ベスト・ピュア・スポーツカー”を目指して開発された第3世代のRX-7は、基本骨格に高張力鋼板+制振鋼板による閉断面構造で仕立てた新設計のパワープラントフレームを採用する。懸架機構は前後ダブルウィッシュボーン/コイルで、FRらしい自然な操縦性をもたらす“4輪ダイナミック・ジオメトリー・コントロール”を導入した。

車両デザインに関しては全幅を1760mmにまで広げて前後トレッドを拡大し、逆に全長と全高を従来よりも短縮するとともに、ボディ表面の徹底したフラッシュサーフェス化を実施。さらに、プレスベント3次曲面フロントウィンドウやエアロウェイブルーフ、エアロアンダーカバーなどを設定し、空気抵抗係数(Cd値)0.30、前面投影面積(Cd×S)0.53という優秀な数値を実現した。また、入念なテストを繰り返して形状を決めたフロントスポイラーやフローティングリアウィングは、高速走行時に効果的なダウンフォースを発生する。内包するインテリアについてはクルマとの緊密な一体感を味わえるようにアレンジ。ドライバーを囲むように仕立てたインパネ造形に低めの着座位置、センターとサイドのクッション構造を分離させたバケットシートなどで運転に集中できるコクピットを創出した。

搭載されたエンジンは、13B-REWの型式を名乗る新世代の2ローターユニットだった。総排気量は従来の13B型と同様の654cc×2。ここに、低速域ではプライマリーターボだけが、4500rpm以上の回転域になるとセカンダリーターボの作動が加わる“シーケンシャルツインターボシステム”を装着する。冷却機構としてインタークーラーも組み込んだ。さらに、サージタンク内に配置した電気的な圧力センサーで吸気量をダイレクトに計測する“EGI-HS”や吸気管+サージタンクによる吸気経路の長さを最適化することで吸気の脈動をチューニングした“ダイナミック共鳴過給システム”などを新採用する。得られたパワー&トルクは255ps/6500rpm、30.0kg・m/5000rpm。車体のトータルでの軽量化と合わせて、パワーウエイトレシオは4.90kg/ps(タイプS・5速MT)という優秀な数値を達成した。

デビュー当初の車種展開はベーシックなタイプS、走りに特化したタイプR、豪華装備のタイプXという3種類で構成。とくに注目を集めたのはタイプRで、4.100のデファレンシャル・ファイナルギア比やハードサス、ツインオイールクーラーなどを組み込んで走行性能を引き上げていた。

■吸気系の改良などによりエンジン出力をアップ

その型式から“エフ・ディー(FD)”の愛称で呼ばれた3代目RX-7は、従来の“エフ・シー(FC)”以上に頻繁な改良を繰り返していく。まず1993年8月にはボディ剛性の向上や足回りの改良、内装デザインの一部変更などを実施(通称2型。それまでのモデルは1型と呼ばれるようになる)。同時に、2シーターモデルのタイプR-2バサーストなどを追加設定する。1995年3月には通称3型に移行。タイプRZやバサーストRをシリーズ化するなど、車種設定の見直しを図った。

1996年1月になると4型に切り替わり、13B-REWエンジンの緻密な改良が実施される。吸気系ではインテークパイプの内径を拡大。同時に、ターボの最大過給圧を470mmHgにまで引き上げる。もちろん、燃料供給装置のEGI-HSのセッティングも徹底的に見直した。また、CPUのビット数は8ビットから16ビットに向上する。これらの結果、5MT仕様の最高出力は265ps/6500rpmにまでアップ。パワーウエイトレシオは4.72kg/ps(タイプRZ)に達した。また、1997年10月にはロータリーエンジン誕生30周年記念限定車となるタイプRS-Rを発売。この時、車名からアンフィニが省かれてRX-7の単独ネームに変更した。

■ついに自主規制値いっぱいの280psへ…

1999年1月にはマイナーチェンジで5型となり、最高出力が280ps/6500rpm、最大トルクが32.0kg・m/5000rpmにまで引き上がった13B-REWエンジン仕様が設定される。チューニング変更は多岐に渡った。まず、シーケンシャルツインターボシステムの改良。主な技術ポイントは2点で、アブレーダブルシールとウルトラハイフロータービンが新採用される。アブレーダブルシールは、チップクリアランスを縮小させるためにコンプレッサーケース側に設けた樹脂製のシールパーツだ。過給時のエア漏れを最小限にとどめることを可能とした結果、コンプレッサー効率が大幅に向上する。一方のウルトラハイフロータービンは、タービン外径を縮小(φ51mm→φ50mm)した上でブレードを長くし、排気の流量面積を拡大した新パーツである。

タービンの大容量化によって、ターボ過給時の出力はさらにアップ。また、最高出力発生時の最大過給圧の引き上げ(470mmHg→560mmHg)やスロットルレスポンスの向上も達成した。開発陣はエグゾーストシステムについても手を加える。フロントパイプは約0.5~1mmの肉薄化を実施して排気流路断面積を拡大。さらに、メインサイレンサーの内部構造も徹底的に見直し、排気抵抗を低減させた。これらの改良の結果、排圧は従来比で約10%(約100mmHg)も低くなり、よりスムーズな排気のヌケを実現している。また、開発陣はエグゾーストサウンドのファインチューニングも同時に敢行。ドライで切れのいいロータリーサウンドをベースに、より深みのある音質に仕上げた。冷却性能の向上も、280psエンジン仕様のトピックとなる。ラジエターコアの厚さは既存の25mmから27mmにまでアップ。さらに、各エアインテーク面積を従来比でラジエター2.1倍/インタークーラー1.8倍/オイルクーラー1.75倍にまで拡大した。また、エンジンの高性能化に合わせてシャシーもリセッティングし、“操る楽しさ”をいっそう高める。空力性能の向上や内装のグレードアップも5型の訴求点だった。

2000年10月になると6型に移行し、ブレーキ性能の強化やダンパー減衰力の変更、パワーステアリングへのチェックバルブの追加、安全性の向上などを実施する。そして、2002年3月には同年8月でのFD3Sの生産終了を正式にアナウンスし、最後の限定車としてスピリットRシリーズを発売した。

弛まぬ進化の歩みを続け、約11年に渡って生産されたピュアロータリースポーツのFD3S。次に量産ロータリーエンジン車が工場ラインに乗るのは、翌2003年まで待たなければならなかった――。